文理学部物理学科の教育

文理学部物理学科では、専任教員14名に対して学生定員が70名と比較的少ないため、きめ細やかな教育を提供しています。

入学後すぐの学習のつまづきから普段の授業はもちろん、4年生の卒業研究まで、教員全員で手厚い指導とサポートを行っています。教員と学生の距離が近いのが、文理学部物理学科の最大の特徴です!

4年間を通じて世田谷キャンパスで一貫した教育を受けることができます。緑あふれる世田谷の街で、充実した学生生活を楽しんでください!

人文・社会・理学系学科が一堂に集まるキャンパスならではの充実したカリキュラムと、就職サポートを提供しています。キャンパス内の男女比は約6:4で、異なる個性を持つ仲間たちとの交流の機会も豊富です。

技術者や研究者を目指す学生のための教育はもちろんですが、中学校や高等学校の教員を目指す学生の支援にも力をいれています。

物理の専門科目と教職コースが無理なく選べる時間割を用意しています。さらに、キャンパス内の教職センターにて、教員になるための筆記試験対策や面接対策も直前まで丁寧に指導しています。

カリキュラム

1年生

1年生では、主に微分・積分やベクトル・行列などの数学を学ぶとともに、力学などの初等的な物理に関する科目を履修します。「自主創造の基礎」では、学生が6~8名の小グループに分かれ、各グループの担当教員が新入生の学習指導や生活相談を行っています。

2〜3年生

2、3年生では、電磁気学や熱力学などの物理を学ぶとともに、コンピュータプログラミングを用いた数値計算の実習が行われます。さらに相対性理論、量子力学、統計力学といった現代物理学の諸法則の学習へと発展していきます。

4年生

4年生では、理論系研究室か実験系研究室の中から1つの研究室に配属を決め、総仕上げとしての卒業研究(特別研究A・B)に取り組みます。

カリキュラムの特徴

文理学部物理学科では、各学問分野のわかりやすい導入を行う「○○学入門」がそれぞれ準備されています。これにより、導入でつまづくことなく、高校生で学んだ内容からスムーズに大学での学習に移行することができます。

学生実験科目

1年生から3年生まで一貫して学生実験科目が用意されています。豊富な実験装置を用いて小グループごとに実験を行うことで、物理現象を実際に自分の目と手で確かめます。

資格取得

その他、文理学部全体として、教職課程や司書コースなどの資格取得のためのコース科目も併設されています。

学科専門科目

*学科専門科目以外にも、卒業要件には、人文系・社会系を含む総合教育科目、外国語教育科目、健康・スポーツ教育科目、コンピュータ科目などの受講も必要です。

| 科目群 | 概要 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||

| 入門 | 大学での専門的な学習に向けて、基礎を身に付ける。 | 自主創造の基礎 | |||||||

| 物理学概論1 | 物理学概論2 | ||||||||

| 数学 | 物理学の理解のために必要な実践的な数学を身に付ける。 | 微分・積分1 | 微分・積分2 | ||||||

| 物理数学1 | 物理数学2 | 物理数学3 | |||||||

| 線形代数1 | 線形代数2 | ||||||||

| 古典物理学 | 現代の物理学の理解に必要な古典的な物理学を身に付ける。 | 力学入門 | 力学1 | 力学2 | 解析力学 | ||||

| 物理学演習1 | 物理学演習2 | ||||||||

| 振動と波動 | 連続体力学 | ||||||||

| 電磁気学入門 | 電磁気学1 | 電磁気学2 | 電磁気学3 | ||||||

| 電磁気学1演習 | 電磁気学2演習 | ||||||||

| 熱力学 | |||||||||

| 現代物理学の 基礎 |

現代物理学の理解に必要な原子・分子等を対象とする物理学の分野を学習する。 | 統計力学1 | 統計力学2 | ||||||

| 統計力学1演習 | 統計力学2演習 | ||||||||

| 量子力学入門 | 量子力学1 | 量子力学2 | 量子力学3 | ||||||

| 量子力学1演習 | 量子力学2演習 | ||||||||

| 計算物理学 | プログラミングによる数値解析のスキルを身に付ける。 | 数値計算入門1 | 数値計算入門2 | 計算物理学 | |||||

| 現代物理学の 展開 |

物理学が応用されている先端分野について学習する。 | 物性物理学入門 | 物性物理学1 | 物性物理学2 | |||||

| 量子光学 | 超伝導の科学 | ||||||||

| 相対性理論 | 宇宙物理学 | 原子核と素粒子 | |||||||

| 他分野との関連 | 物理学と化学・生物学・地学の関連を学ぶ。 | 化学概論1 | 化学概論2 | ||||||

| 生物学概論1 | 生物学概論2 | 生物物理学 | |||||||

| 地学概論1 | 地学概論2 | ||||||||

| 実験 | 実験を通じて、物理学を体験的に理解する。 | 基礎物理実験A | 基礎物理実験B | 物理実験A | 物理実験B | 発展物理実験A | 発展物理実験B | ||

| 卒業研究 | 学びを結実させる。 | 特別研究A | 特別研究B | ||||||

*赤字は必修科目、黒字は選択科目

相談窓口(学科事務室)

物理学科事務室には事務員が常駐しており、いつでも学生からの各種相談を受け付けています。

- 履修登録の相談

- 大学生活の相談

- 教員への問い合わせの受付

- その他、困っていること

大学で生活を送るにあたって、様々な不安があるかもしれませんが、万全なサポート体制を整えてお待ちしております。

理論系研究室と実験系研究室

卒業研究では、これまでに学んだ知識を活かして物理学の未解決の問題を解明するべく専門的な研究を行います。研究に対する手法は理論と実験で大きく異なりますが、どちらの場合でも、4年生までに学んだ理論と実験の両方の知識と経験が役立ちます。

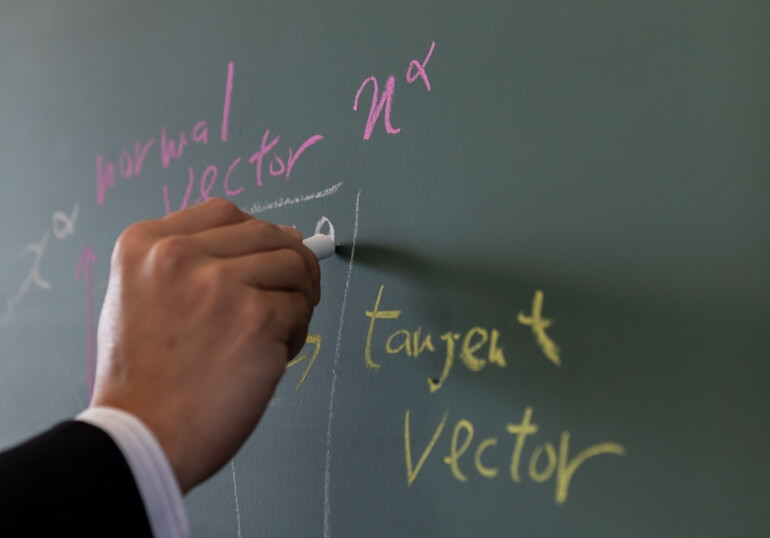

理論系研究室

興味の対象は、原子核の中から宇宙の彼方まで

現在の理論物理学では、原子核内のクォークから宇宙全体に至るまでを包括的な方程式で説明し、重力や電磁気力などの相互作用を統一的に理解しようとする試みが行われています。いわば、物理学の究極の理論です。

自然を理解したいという願望が、理論物理学の原動力です。高校までの勉強とは違い、そこには純粋な研究としての物理学が広がっています。

- 研究テーマ例

- 電子物性、宇宙物理、相対性理論、弦理論、量子情報、量子コンピュータ

教員紹介

| 氏名 | 職位 | 専門分野 | 研究室サイト |

|---|---|---|---|

| 石田 浩 | 教授 | 物性理論 | http://zwo.phys.chs.nihon-u.ac.jp/ |

| 千葉 剛 | 教授 | 宇宙物理学 | https://www.phys.chs.nihon-u.ac.jp/chiba/ |

| 村田 佳樹 | 教授 | 素粒子論・弦理論 | https://www.phys.chs.nihon-u.ac.jp/murata/ |

| 山本 大輔 | 准教授 | 量子物性理論 | https://www.phys.chs.nihon-u.ac.jp/yamamoto/ |

| 玉岡 幸太郎 | 准教授 | 弦理論・量子情報 | https://sites.google.com/view/kotaro-tamaoka/ |

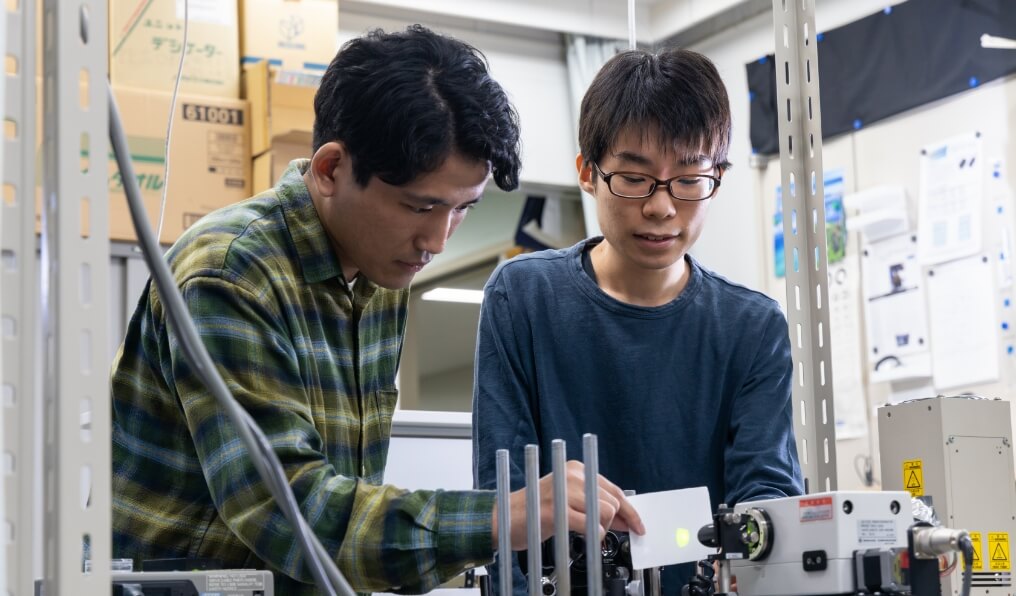

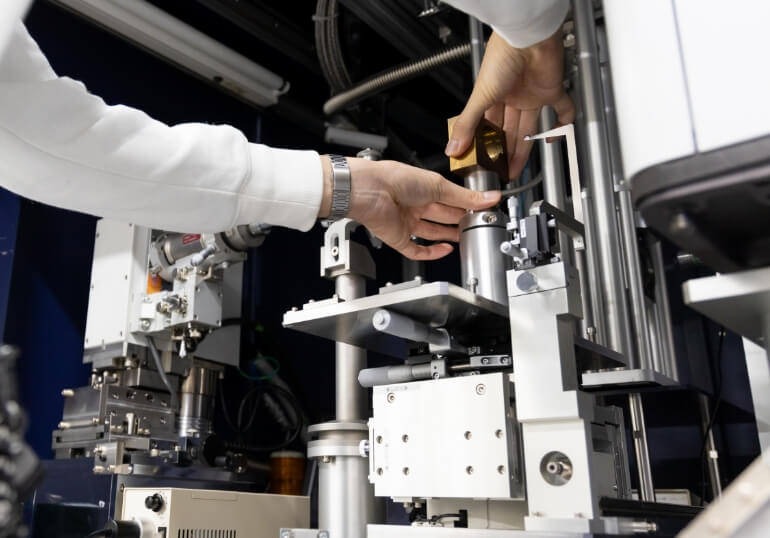

実験系研究室

超高真空から100万気圧、マイナス270℃から数1000℃まで

実験物理学の手法である「観測」は、自然現象を把握するための最も確かな方法論です。実験によって得られた観測データは、自然がそのように動いている確実な事実です。それは論理的思考や検討の範疇を超えていることもあります。

人類初の物理観測に立ち会うには、日々の試行錯誤と、実験手法のアイデア、そして、研究戦略が欠かせません。その上で、実際に手を動かし、新たな実験結果を観測できたときには、格別の喜びがあります。

- 研究テーマ例

- 超伝導、ナノサイエンス、物質合成・材料開発、レーザー・光物性、燃料電池

教員紹介

| 氏名 | 職位 | 専門分野 | 研究室サイト |

|---|---|---|---|

| 上岡 隼人 | 教授 | レーザー・光物性 | https://www.phys.chs.nihon-u.ac.jp/kamioka/ |

| 十代 健 | 教授 | ナノサイエンス | https://web.judai.jp/ |

| 高橋 博樹 | 特任教授 | 超伝導実験 | https://www.phys.chs.nihon-u.ac.jp/takahashi/ |

| 橋本 拓也 | 教授 | エネルギー科学 | http://blog.livedoor.jp/hashimoto_lab/ |

| 阿部 伸行 | 准教授 | 物質科学 | https://sites.google.com/view/abelab-chs-nihonuniv/ |