理論系物理

時間・空間・物質の

統一的理解を目指して

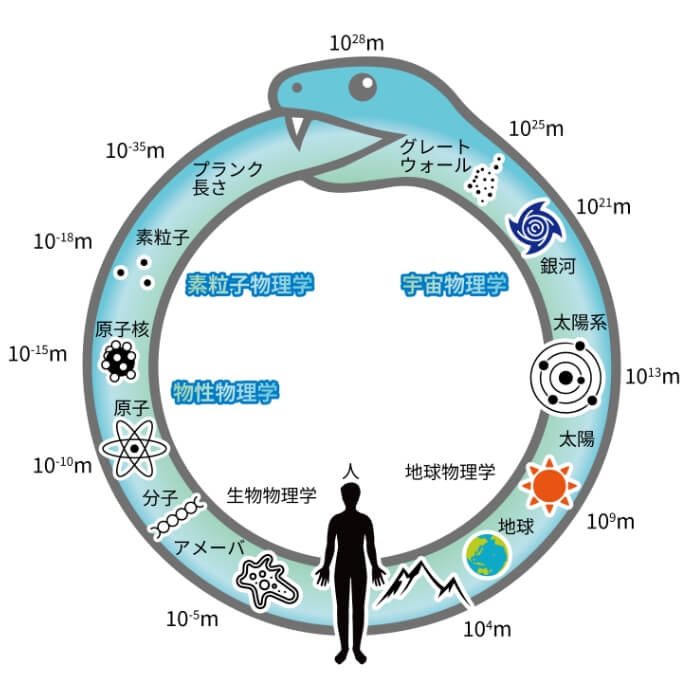

物理学の進展は、人間のスケールを中心に据え、小さいスケールでは素粒子まで、大きいスケールでは広大な宇宙の果てまで、その研究対象を広げてきました。さらに、これらの両極端の理論の間には実は密接な繋がりが存在し、しばしばウロボロス*に例えられます。

*古代の象徴で、自らの尾を噛んで円を形づくる蛇(または竜)

文理学部物理学科では、主に素粒子物理学、物性物理学、宇宙物理学の3つの柱を専門とする理論系の教員が集結し、それぞれの専門知識を持ち寄って、時間・空間・物質の統一的理解を追求する理論研究を精力的に展開しています。

最新の量子情報理論が謎を解く鍵となる

物理の統一理解における最も重要な課題の一つは、一般相対論と量子論の統合です。近年、その鍵とされているのが「時空は『量子の情報』から構成される」という考え方です。この概念に基づき、異なる分野の教員が量子情報理論を共通言語に知識を統合し、万物の理解に向けた取り組みを進めています。

量子情報の基本単位は「0と1の重ね合わせ」で表現される量子ビットです。この量子ビットを利用した”量子コンピュータ”の開発競争が近年、世界的に盛んです。究極の理論を探求する物理学研究は、人類の「知」の領域を拡大すると同時に、未来の革新的なテクノロジーにも繋がっているのです。

研究

実験系物理

物質の特性を与える

原理の解明を目指して

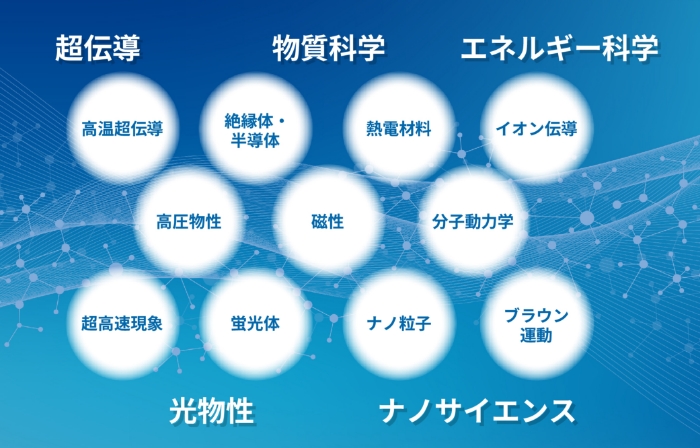

物性物理学における実験的研究は、原子や分子から結晶、そして微粒子からマクロな素材まで、幅広いスケールの物質を対象としています。これらの物質の特性を決めるその電子の状態は、構成する原子の種類や数、そして隣接する原子間の距離と配置によって、様相とエネルギーの値が変わります。研究においては、この電子状態などを手掛かりとして、物質にその特性を与える原理を調べることになります。

温度、圧力、電磁場などを変える様々な実験環境

物質の状態は、それが置かれる環境で変化します。例えば分子の化学反応や固体の相転移における構造変化では、その電子状態が大きく変化します。ナノ~マイクロサイズの微粒子では、大きさや配位原子の種類によっても、その電子状態や動力学が変化します。

実験的研究では、真空から超高圧までの圧力変化、極低温から超高温までの温度変化、電場や磁場の印加、光励起などで物質の環境を様々に変え、それによる物質の状態変化を探ります。文理学部物理学科には、このような様々な環境変化を通じた物性実験の研究が行える研究室がそろっています。

研究

CHS物理学科

研究セミナー

※聴講を希望する学内の方(学生含む)は自由にご参加ください(登録不要、指定時間に指定場所に直接おいでください)

※聴講を希望する学外の方は入構手続き等が必要な場合がありますので事前にyamamoto.daisuke21[at]nihon-u.ac.jp(山本:[at]は@に置き換えてください)までメール等でご連絡ください(もしくは学内者に何らかの形で連絡してください)

-

【研究セミナー】11/28(金)に第20回CHS物理学科研究セミナーが開催されます。

11/28(金)に第20回CHS物理学科研究セミナーが開催されますので、下記内容にご興味ある方は是非ご聴講ください。

学内の方は申し込み不要ですので、時間になりましたら直接指定場所にお越しください。学外からいらっしゃる方は、学内者に連絡をとるか、yamamoto.daisuke21[アットマーク]nihon-u.ac.jpまでメールしていただいた上でご参加ください。

講演者:平松 尚志氏(日本大学理工学部物理学科,助教)

第20回CHS物理学科研究セミナー

日時:2025年11月28日 (金)

16:00~18:00

場所:日本大学文理学部 8号館 A-104, A-105 (物理学科セミナー室)

言語:日本語タイトル:Testing gravity with CMB

概要: Ia型超新星爆発の観測などから明らかになった宇宙の後期加速膨張は,一般相対性理論を越える未知の重力理論によって説明できる可能性があります。また,そもそも一般相対性理論がどこまで正しいのかを検証するため,これまでに多様な拡張理論が提案されてきました。本講演では,宇宙マイクロ波背景放射の観測結果を用いて重力理論の検証を行うことに焦点を当てます。一般相対性理論の拡張には様々な方向性がありますが,ここでは従来のテンソル自由度に加えて新たな自由度を導入するスカラー・テンソル理論やベクトル・テンソル理論を取り上げます。我々は,これらの理論を包括的に扱うため,有効場理論(EFT)のアプローチを組み込んだボルツマンソルバーを開発しました。本講演では,このボルツマンソルバーを用いてマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)シミュレーションを実施し,Planck 2018の尤度関数から各種重力理論のモデルパラメータに対する制限を得た結果を紹介します。

-

【研究セミナー】10/24(金)に第19回CHS物理学科研究セミナーが開催されます。

10/24(金)に第19回CHS物理学科研究セミナーが開催されますので、下記内容にご興味ある方は是非ご聴講ください。

学内の方は申し込み不要ですので、時間になりましたら直接指定場所にお越しください。学外からいらっしゃる方は、学内者に連絡をとるか、yamamoto.daisuke21[アットマーク]nihon-u.ac.jpまでメールしていただいた上でご参加ください。

講演者:山鹿 汐音氏(電気通信大学大学院情報理工学研究科,助教)

第19回CHS物理学科研究セミナー

日時:2025年10月24日 (金)

12:00~14:00

場所:日本大学文理学部 8号館 A-104, A-105 (物理学科セミナー室)

言語:日本語タイトル:エンタングルメント・アシンメトリーによる対称性の破れの定量化とその応用

概要: 量子多体系の性質は、対称性およびその破れのあり方によって大きく支配される。

これまで自発的対称性の破れはランダウの秩序変数を通じて特徴づけられてきたが、局所的な部分系レベルでの対称性の破れや、その非平衡ダイナミクスに関しては、長らく明確な定量的指標が存在しなかった。本セミナーで紹介するエンタングルメント・アシンメトリーは、この問題を解決するために提案された量子情報理論に基づく新しい指標である。講演では、エンタングルメント・アシンメトリーの定義と基本的性質を概説するとともに、応用例として、「より強く対称性を破っている初期状態ほど速く対称性を回復する」量子ムペンバ効果をエンタングルメント・アシンメトリーの観点から解析した最近の研究を紹介する。 -

【研究セミナー】5/9(金)に第18回CHS物理学科研究セミナーが開催されます。

5/9(金)に第18回CHS物理学科研究セミナーが開催されますので、下記内容にご興味ある方は是非ご聴講ください。

学内の方は申し込み不要ですので、時間になりましたら直接指定場所にお越しください。学外からいらっしゃる方は、学内者に連絡をとるか、yamamoto.daisuke21[アットマーク]nihon-u.ac.jpまでメールしていただいた上でご参加ください。

講演者:松井 宏樹氏(日本大学文理学部自然科学研究所 博士研究員)

第18回CHS物理学科研究セミナー

日時:2025年5月9日 (金)

16:30~18:30

場所:日本大学文理学部 8号館 A-104, A-105 (物理学科セミナー室)

言語:日本語タイトル:量子重力と宇宙の創生:無境界仮説とトンネル仮説の再評価

概要: 現代宇宙論においては、私たちの宇宙がどのように誕生したのかという根源的な問題に関して、「時空のない無」から量子効果によって宇宙が創生されたとする仮説が注目されています。この「量子宇宙創生の可能性」については、スティーヴン・ホーキングをはじめとする多くの著名な理論物理学者によって研究が進められてきました。代表的な理論枠組みとしては、ハートルとホーキングが提唱した「無境界仮説」と、アレキサンダー・ビレンキンが提唱した「トンネル仮説」が広く知られています。本講演では、近年定式化された量子重力理論のローレンツ経路積分法を用いて、量子宇宙論における無境界仮説とトンネル仮説を再評価します。特に、一般相対性理論の枠組みにおいて宇宙の波動関数を記述する理論としては、トンネル仮説のみが一貫しており、量子宇宙創生において無境界仮説の寄与がないことを明らかにします。また、量子宇宙論における摂動の問題についても議論します。具体的には、無境界波動関数およびトンネル波動関数では時空の摂動が抑制されず、このことが宇宙観測と深刻な矛盾を引き起こすことを明らかにします。

参考文献:

[1] J. B. Hartle and S. W. Hawking, Phys. Rev. D 28 (1983) 2960–2975.

[2] A. Vilenkin, Phys. Rev. D 30 (1984) 509–511.

[3] M. Honda, H. Matsui, K. Okabayashi, and T. Terada, Phys. Rev. D 110 no. 8, (2024) 083508.

[4] H. Matsui, Phys. Rev. D 110 no. 2, (2024) 023503. -

【研究セミナー】3/14(金)に第17回CHS物理学科研究セミナーが開催されます。

3/14(金)に第17回CHS物理学科研究セミナーが開催されますので、下記内容にご興味ある方は是非ご聴講ください。

学内の方は申し込み不要ですので、時間になりましたら直接指定場所にお越しください。学外からいらっしゃる方は、学内者に連絡をとるか、yamamoto.daisuke21[アットマーク]nihon-u.ac.jpまでメールしていただいた上でご参加ください。

講演者:髙橋 一史氏(京都大学基礎物理学研究所 特定研究員 (特任助教))

第17回CHS物理学科研究セミナー

日時:2025年3月14日 (金)

16:00~18:00

場所:日本大学文理学部 8号館 A-104, A-105 (物理学科セミナー室)

言語:日本語タイトル:ブラックホール摂動の有効理論

概要: 2015年のLIGOによる連星ブラックホール由来の重力波の初観測以来、多数の重力波イベントが発見されており、強重力における物理の探査が劇的に進むことが期待されている。現在までの観測は一般相対論におけるブラックホール解と整合的であるものの、今後ますます多くの重力波イベントが観測され詳細なデータが得られることを考えると、一般相対論では説明できない現象の発見も見込まれる。従って、一般相対論の拡張理論においてブラックホール由来の重力波の予言を行い、観測結果に基づき重力理論を検証するための定式化が必要となる。

拡張された重力理論の予言を観測と比較するにあたり、従来は様々な模型を個別に議論することが主流であった。しかしながら、膨大な数の理論模型が存在する現状を鑑みると、そのような方策は非現実的であるため、模型の詳細に依存しない予言が可能な定式化が必要とされる。宇宙論の文脈では「インフレーションの有効理論」と呼ばれる枠組みにより、初期宇宙のインフレーションによって生成される揺らぎを、模型の詳細によらず包括的に記述できることが知られている。本講演では、この枠組みをブラックホールの場合へと拡張した新たな包括的アプローチである「ブラックホール摂動の有効理論」を紹介する。またこの枠組みを用いて、振動するブラックホールからの重力波などについて議論する。参考文献:

[1] Shinji Mukohyama, Kazufumi Takahashi, Vicharit Yingcharoenrat, JCAP 10, 050 (2022)

[2] Shinji Mukohyama, Kazufumi Takahashi, Keitaro Tomikawa, Vicharit Yingcharoenrat, JCAP 07, 050 (2023) -

【研究セミナー】3/5(水)に第16回CHS物理学科研究セミナーが開催されます。

3/5(水)に第16回CHS物理学科研究セミナーが開催されますので、下記内容にご興味ある方は是非ご聴講ください。

学内の方は申し込み不要ですので、時間になりましたら直接指定場所にお越しください。学外からいらっしゃる方は、学内者に連絡をとるか、yamamoto.daisuke21[アットマーク]nihon-u.ac.jpまでメールしていただいた上でご参加ください。

講演者:岡松 郁弥氏(佐賀大学)

第16回CHS物理学科研究セミナー

日時:2025年3月5日(水)

16:00~18:00

場所:日本大学文理学部 8号館 A-104, A-105 (物理学科セミナー室)

言語:日本語タイトル:暗黒時代の21cm線宇宙論

概要:暗黒時代の21cm線は、周波数が非常に低く、地球の電離層などの影響により、地上からの観測は困難である。そのため、現在までそのような観測は行われていない。しかし、地球の電離層などの影響の少ない、月面や月の衛星軌道上などが、暗黒時代の21cm線を観測するユニークな場所として注目されており、世界中で様々な観測計画が議論されている。中性水素の21cm線を観測する方法は主に二つである。一つ目は、当時の中性水素ガスの平均輝度温度グローバルシグナルを測定する方法である。もう一つの方法は、輝度温度の空間的な揺らぎを測定する方法である。本講演では、暗黒時代の21cm線グローバルシグナルに着目し、新しい観測量「the dark age consistency ratio」を提案する。さらに、新しい観測量「the dark age consistency ratio」が、標準的な宇宙論モデルであるΛCDMモデルの検証に役に立つを示す。

参考文献: Fumiya Okamatsu, Teppei Minoda, Tomo Takahashi, Daisuke Yamauchi, and Shintaro Yoshiura, Dark Age Consistency in the 21 cm Global Signal, Phys.Rev.Lett 133, 131001 (2024)